Le dernier livre de Timothy Snyder, Bloodlands, revisite le concept de la nature du mal à la lumière des actes d’anthropophagie perpétrés pendant la famine volontairement créée en Ukraine par Staline.

Comment prendre en compte le cannibalisme? Comment l’intégrer dans le débat politico-historico-moral, qui ne cesse de prendre de l’ampleur, sur la manière de comparer les génocides perpétrés par Hitler et Staline, et sur le nombre de victimes du communisme et du fascisme en général? Ce que je sais, c’est que je n’y avais pas réfléchi. Je n’avais absolument pas pris la mesure des cas d’anthropophagie survenus pendant la famine ukrainienne voulue par Staline en 1933, avant de lire la description choquante et stoïque qu’en fait Timothy Snyder, professeur d’histoire à Yale, dans Bloodlands [Les terres sanglantes], son nouvel ouvrage, innovant en la matière, sur les génocides quasi-simultanés d’Hitler et de Staline.

Depuis trente ans, depuis ce que l’on appelle en Allemagne l’Historikerstreit, ou qurelle des historiens, en passant par la publication française, en 1997, du Livre noir du communisme (qui évalue le nombre de morts imputables aux régimes communistes à près de 100 millions, comparés aux 25 millions d’Hitler et du fascisme), une controverse fait rage sur la notion de comparaison des génocides et du mal, et oppose les meurtres de masse d’Hitler à ceux commis par Staline, Mao et Pol Pot.

Mon idée du rôle de la famine imposée par Staline à l’Ukraine dans ce débat était bien trop vague —selon de nombreux calculs, elle a ajouté plus de 3 millions de morts à la somme des victimes de Staline.

Je suppose que, sans avoir vraiment exploré la question, j’avais considéré la famine provoquée par l’État stalinien comme un genre de «génocide soft» comparé aux meurtres industrialisés des camps de la mort d’Hitler, ou même aux millions de victimes des purges du même Staline à la fin des années 1930 et aux goulags auxquels elles avaient donné naissance.

Le livre de Snyder, s’il est polémique sous certains angles, nous oblige à nous colleter aux faits connus sur la famine. Le cannibalisme contribue à porter la famine ukrainienne au premier plan du débat, pas seulement en tant que catastrophe agricole mais en tant que l’un des premiers meurtres de masse délibérés du XXe siècle.

Les chercheurs spécialisés dans la comparaison de la malfaisance soulignent souvent que Staline a causé davantage de morts qu’Hitler, même si l’on ne tient pas compte des victimes de la famine; ces morts n’ont pas été envisagées de la même manière que ses autres crimes, ou que les meurtres et les gazages d’Hitler dans les camps de la mort. Fusiller ou gazer quelqu’un est plus direct et immédiat qu’affamer une nation entière.

Cependant, le récit que fait Snyder de la famine en Ukraine convainc efficacement que Staline avait transformé toute l’Ukraine en camp de la mort et, plutôt que de les gazer, avait décidé que ses habitants mourraient de faim.

Doit-on le considérer comme un crime moins grave parce qu’il est moins «direct»? C’est là que les comptes-rendus d’occurrences d’anthropophagie m’ont incité à repenser cette question —et à examiner la théorie, qui lui est liée, qu’il pourrait exister, pour les génocides, des degrés dans le mal en fonction de leur méthodologie.

Ce débat mijote depuis un moment, car il a une influence sur notre façon d’envisager les événements de l’histoire contemporaine. Il est généralement admis que le nazisme ne peut être réhabilité de quelque manière que ce soit, parce qu’il est inextricablement mêlé aux crimes hitlériens, mais certains à gauche pensent que le communisme peut, lui, être réhabilité en dépit des crimes de Staline, et malgré les nouvelles preuves que ses tactiques de terreur étaient des innovations remontant à son prédécesseur, Lénine.

Il y a ceux, comme le sophiste postmoderne Slavoj Žižek, qui avancent que les crimes de Staline étaient une distorsion aberrante d’un marxisme-léninisme sinon admirablement utopique, dont la réputation mérite encore le respect et peut-être un ajustement lacanien à la lumière de la réalité génocidaire des régimes marxistes-léninistes. Mais peut-on réellement séparer une idéologie des génocides plusieurs fois commis en son nom?

Dans sa critique de Bloodlands pour The New York Review of Books,ma collègue de Slate, Anne Applebaum, observe:

«Jusqu’à une période récente, il était politiquement incorrect en Occident d’admettre que nous avions vaincu un dictateur génocidaire avec l’aide d’un autre. Ce n’est qu’aujourd’hui… que l’étendue des meurtres de masse de l’Union soviétique devient mieux connue en Occident. Ces dernières années, certains, dans l’ancienne sphère d’influence soviétique… ont également commencé à utiliser le mot “génocide” dans des documents juridiques pour décrire les meurtres de masse de l’Union soviétique.»

Peut-on faire des distinctions entre les génocides d’Hitler et de Staline? Est-il possible —sans que cela ne minimise en rien la malfaisance d’Hitler— de dire que les crimes de Staline furent, dans une certaine mesure, pires? Si nous parlons de quantité, le nombre de victimes des meurtres de masse de Staline pourrait bien dépasser de loin celles d’Hitler, car il est souvent question d’une vingtaine de millions de morts, en fonction de ce que l’on compte.

Mais la quantité ne devrait probablement pas être la seule mesure. L’intention compte aussi. Pour certains, les meurtres de Staline ne sont pas à mettre sur le même plan (ni n’ont la même profondeur), parce qu’il a pu croire, aussi fou que cela ait pu être, qu’il agissait au service du but supérieur de la lutte des classes et des aspirations universelles de la classe ouvrière opprimée. Contrairement à Hitler, qui a tué au nom d’une haine raciale vile et indéfendable.

Mais d’un autre côté, pourrait-on avancer, Hitler aussi pensait servir une cause idéaliste, en «purifiant» l’humanité d’un «bacille de la peste» (le charmant qualificatif qu’il utilisait pour les Juifs) tel un médecin (il se comparait souvent à Koch et à Pasteur).

Je n’oublierai jamais le moment, que je rapporte dans Explaining Hitler, où, autour d’une table basse du Oxford and Cambridge Club de Londres, le grand historien H.R. Trevor-Roper s’est penché vers moi après que je lui avais demandé si d’après lui, Hitler savait que ce qu’il faisait était mal. Non, avait répondu Trevor-Roper du tac au tac, «Hitler était convaincu de sa propre rectitude».

J’ai du mal à comprendre quelqu’un qui veut soutenir que le meurtre de 20 millions de personnes est «préférable» à autre chose, mais notre culture n’a toujours pas assimilé l’équivalence de génocides entre Staline et Hitler parce que, comme le souligne Anne Applebaum, nous avons eu recours au premier pour vaincre le second.

À New York, il existe un très agréable bar littéraire ironiquement baptisé «KGB». Le KGB n’était autre que le NKVD de Staline sous un nom différent, lui-même la version rebaptisée du Guépéou, fer de lance de la police secrète au service de ses politiques génocidaires. Et sous son propre nom, le KGB fut responsable de meurtres et d’actes de torture de dissidents et de Juifs jusqu’à la chute de l’Union soviétique en 1991 (et c’est un ex du KGB, un certain Poutine, qui est officieusement aux commandes aujourd’hui).

On peut prétendre que nommer un bar «KGB» relève d’un genre de kitsch Guerre froide (légèreté susceptible d’offenser quelques millions de victimes). Mais le simple fait que l’on puisse évoquer l’argument du kitsch prouve que les génocides et les institutions soviétiques et nazies sont encore traités de façon différente. Qui oserait organiser des lectures dans un bar urbain ironiquement baptisé «Gestapo»?

Nous n’avons pas encore pris toute la mesure de la malfaisance de Staline. Je sais que c’est vrai d’un point de vue intellectuel, mais notre culture n’a pas non plus assimilé l’ampleur de ses crimes. Ce qui explique peut-être pourquoi le cannibalisme m’a tant secoué que j’en ai perdu toute illusion sur la possibilité de faire des distinctions qui veuillent vraiment dire quelque chose entre Staline et Hitler.

Peut-être n’avons-nous pas su assimiler ce que nous avions appris sur Staline, le communisme soviétique et celui de Mao (50 millions de personnes ont sans doute trouvé la mort lors de la famine du Grand Bond en avant et des meurtres de la Révolution culturelle) parce que pendant un certain temps, le débat qui faisait rage avait un petit côté honteux. Au milieu des années 1980, des historiens allemands commeJürgen Habermas accusaient d’autres historiens allemands commeErnst Nolte d’essayer de «normaliser» le régime nazi en le comparant moralement à la Russie stalinienne, en allant jusqu’à suggérer que les méthodes meurtrières d’Hitler étaient une réponse au terrorisme et au génocide staliniens, ce qui, pour certains, était une tentative «d’excuser» Hitler.

Mais les déviations honteuses qui ont été faites de ce débat —normaliser Hitler en se concentrant sur les crimes de Staline— ne doivent pas nous aveugler quant à l’ampleur et aux conséquences de ces crimes.

Il n’existe pas d’algorithme du mal, mais dans le cas de Staline on accorde depuis longtemps davantage de poids aux meurtres idéologiques et à ceux du goulag qui ont débuté en 1937 qu’aux millions de personnes qui —avance Snyder— ont été tout aussi délibérément assassinées de sang froid par une famine imposée en 1932 et 1933.

C’est là que le choc provoqué par les quelques pages de Snyder sur le cannibalisme a de nouveau ressuscité pour moi l’hypothèse des degrés du mal. Selon le récit soigneusement documenté de Snyder, il n’était pas rare, pendant la famine imposée par Staline à l’Ukraine soviétique, que des parents cuisinent et mangent leurs enfants. La simple énonciation du fait est épouvantable à écrire.

Le contexte: si Lénine se satisfit, pendant un temps en tout cas, de laisser la nouvelle Union soviétique développer une «économie mixte» avec une industrie gérée par l’État et des fermes privées aux mains des paysans, Staline décida de «collectiviser» le grenier à grain qu’était l’Ukraine. Ses agents confisquèrent toutes les terres des paysans, les exproprièrent et placèrent des idéologues dévoués pourvus de peu d’expérience agricole à la tête des fermes fraîchement collectivisées, qui commencèrent à échouer lamentablement. Pour réaliser les objectifs du plan quinquennal, Staline confisqua toutes les céréales et la nourriture produites en 1932 et 1933 pour nourrir le reste de la Russie et collecter des capitaux étrangers, et ce faisant, laissa les Ukrainiens sans rien à manger… qu’eux-mêmes.

J’ai déjà lu des choses aussi épouvantables, mais jamais plus affreuses que les quatre pages du livre de Snyder consacrées au cannibalisme. Dans un sens, je voudrais vous dire de ne pas lire ce livre; il est, hélas, inoubliable. D’un autre côté, ne pas le lire revient à refuser d’admettre dans quel genre de monde nous vivons réellement, à nier ce dont la nature humaine est capable. L’Holocauste nous a beaucoup appris sur ces questions, mais hélas, il en reste beaucoup à apprendre. Peut-être vaut-il mieux vivre dans le déni. Ou concevoir l’histoire humaine avec un optimisme béat, sous la forme d’une évolution vers le haut, bien que parfois il me semble que Darwin voyait bien plus juste qu’il ne s’en doutait en intitulant son livre The Descent of Man [La descente de l’homme, publié en français sous le titre La filiation de l’homme]. La compréhension à la fois du stalinisme et de la nature humaine ne peut être à coup sûr que terriblement incomplète si l’on n’a pas lu les pages de Snyder.

En voici un extrait:

«Confrontées à la famine, certaines familles se divisèrent, les parents se retournant contre les enfants et les enfants les uns contre les autres. Comme la police d’État, le Guépéou, se vit forcée de constater, en Ukraine soviétique “les familles tuent leurs membres les plus faibles, généralement les enfants, et mangent leur chair.” D’innombrables parents tuèrent et mangèrent leurs enfants, pour finir par mourir de faim quand même. Une mère fit cuire son fils pour elle et sa fille. Une fillette de six ans, sauvée par d’autres membres de la famille, vit son père pour la dernière fois aiguisant son couteau pour l’égorger. Naturellement, d’autres arrangements étaient possibles. Une famille tua la belle-fille, donna sa tête à manger aux cochons, et fit rôtir le reste du corps.»

Selon Snyder, «au moins 2.505 personnes furent condamnées pour cannibalisme en 1932 et 1933 en Ukraine, mais le véritable chiffre était sans aucun doute très supérieur».

Une dernière histoire d’épouvante. Sur un groupe de femmes qui tenta de protéger des enfants des cannibales en les rassemblant dans un «orphelinat» de la région de Kharkov:

«Un jour, les enfants devinrent soudainement silencieux, nous nous retournâmes pour voir ce qu’il se passait, ils étaient en train de manger le plus petit d’entre eux, le petit Petrus. Ils en arrachaient des lambeaux et les mangeaient. Et Petrus en faisant autant, il s’arrachait des lambeaux à lui-même et les mangeait, il en mangeait tant qu’il pouvait. Les autres enfants posaient leurs lèvres sur ses plaies et buvaient son sang. Nous arrachâmes l’enfant à leurs bouches affamées, et nous pleurâmes.»

«Et la voracité, un loup universel / aidée par la volonté et le pouvoir / doit tout transformer en proie universelle / et à la fin se dévorer elle-même.»

Shakespeare écrivit cela. Notez qu’il ne parlait pas seulement de voracité à l’égard de la nourriture, mais de la faim de puissance. Le vrai cannibale, c’était Staline.

Comment réagir face à cela? Il y a pu n’y avoir que quelques milliers de cas, comparés aux millions que Staline a affamés ou assassinés, comparés aux boucheries d’Hitler, mais quelque chose dans ces récits nous force à nous rendre compte qu’il existe des profondeurs du mal que nous étions incapables d’imaginer auparavant. Tuer un autre être humain, tuer des millions d’êtres humains, c’est le mal. Mais forcer des parents à cuisiner et à manger leurs enfants —imaginions-nous seulement que cela pouvait figurer au répertoire des comportements humains? Devons-nous radicalement réajuster à la baisse notre vision de la nature humaine? Le fait qu’un humain puisse provoquer ou commettre de tels actes signifie sans doute que beaucoup en sont capables.

La controverse ne devrait pas en réalité porter sur qui était le pire, d’Hitler ou de Staline, mais sur le fait qu’il n’y en avait pas qu’un seul, qu’ils étaient plus de deux bien sûr: il y a aussi Pol Pot et les meurtriers rwandais, entre autres.

Même si ces 2.500 arrestations pour anthropophagie furent éclipsées par les 2 millions ou plus d’affamés à morts, elles nous disent quelque chose d’indicible, presque au-delà des mots. À la lumière de ces récits, des gens comme Slavoj Žižek peuvent-ils continuer de défendre le marxisme pour son universalisme utopique et écarter le cannibalisme en le considérant comme la conséquence non-voulue d’un excès de zèle dans la poursuite d’une cause plus sacrée? Juste une petite déviation sur la route de l’Utopie? Éclairez-nous, Monsieur Žižek, je vous en prie (et soit dit en passant, mépriser le marxisme postmoderne ne signifie pas forcément défendre les failles du capitalisme postmoderne).

Devons-nous considérer chaque sorte de génocide comme un mal distinct de l’autre? On pourrait penser que le meurtre de masse, direct et violent, en est la pire forme, mais forcer des êtres humains à tomber au point de manger leurs enfants dépasse la torture physique et le meurtre. C’est de la torture spirituelle, un assassinat de l’âme. Dans un sens encore plus brutal et vicieux, car l’auto-dégradation imposée est inimaginable dans les souffrances qu’elle provoque.

Nous savons ce que cela dit sur Staline et ses hommes de main, trop bien disposés à être les complices de ces horreurs. Mais les cannibales? Comment devons-nous les considérer? Uniquement comme des victimes, qui n’avaient pas le choix? Ils ont surement dû subir des souffrances mentales et spirituelles au-delà de ce que nous sommes en mesure d’imaginer. Mais cela signifie-t-il qu’ils n’avaient pas le choix? Si nous admettons qu’ils l’avaient, rejetons-nous la faute sur les victimes? Ou bien apparaît-il clairement que la faim les avait rendus fous —et qu’ils ne peuvent être tenus pour entièrement responsables de leurs actes parce que leur discernement était altéré? D’un autre côté, toutes les familles mortes de faim ne sont pas devenues cannibales; étaient-elles d’une constitution morale plus solide?

Snyder prend des gants sur le sujet. Il concède que «le cannibalisme est un tabou dans la littérature comme dans la vie, et les communautés cherchent à protéger leur dignité en supprimant les récit de ce moyen désespéré de survie. Les Ukrainiens en dehors de l’Union soviétique considèrent le cannibalisme comme une source de grande honte».

Voici une phrase aux mots presque trop soigneusement choisis, qui par conséquent prêtent à confusion. Il semble vouloir dire que certaines communautés n’ont pas cherché à supprimer les faits, mais ressentent de la honte —«Les Ukrainiens en dehors de l’Union soviétique.» Mais il n’y a plus d’Union soviétique. Que ressentait, ou ressentent, les Ukrainiens qui ont aujourd’hui leur propre nation? Comment sont-ils supposés se sentir? Persécutés jusqu’à en devenir criminels?

Évaluer les degrés du mal n’est pas une question facile. Je passe sûrement trop de temps à y penser. Parfois, il existe des distinctions sans qu’il y ait de différence significative. Voici quelques réflexions très préliminaires:

• Même si les cas de cannibalisme ne concernent que quelques milliers de personnes et que les génocides en impliquent des millions, ils ont leur importance dans le cœur des ténèbres révélé dans les «terres sanglantes» qui s’étendent entre l’Allemagne nazie et l’Union soviétique.

• Il existe des distinctions, mais pas de vraies différences, entre les génocides de Staline et d’Hitler. Au-delà de 5 millions de victimes, on peut affirmer que tous les monstres génocidaires se valent.

Enfin, la seule autre conclusion que l’on puisse en tirer est que le terme «civilisation européenne» est un oxymore. Ces horreurs, nazies et communistes, sont toutes issues de la mise en pratique d’idées européennes, politiques et philosophiques. La genèse même du génocide cambodgien remonte aux cafés parisiens où les idées de Pol Pot lui vinrent à l’esprit. Hitler trouva ses idées à lui dans les cafés de Vienne. «Quand on sait de telles choses, dit Eliot, quel pardon?»

Ron Rosenbaum

Traduit par Bérengère Viennot

mardi 8 novembre 2011

Altesse

Altesse, il m'a fallu des revers, des traverses,

De beaux soleils coupés d'effroyables averses

Etre pauvre, être errant, et triste, être cocu

Et recevoir beaucoup de coup de pied au cul

Avoir des trous l'hiver à mes grègues de toile

Grelotter et pourtant, contempler les étoiles

Pour devenir après tous mes beaux jours enfuis

Le philosophe illustre et profond que je suis

Les Amis de Georges: Spécial Brassens et les poètes

De beaux soleils coupés d'effroyables averses

Etre pauvre, être errant, et triste, être cocu

Et recevoir beaucoup de coup de pied au cul

Avoir des trous l'hiver à mes grègues de toile

Grelotter et pourtant, contempler les étoiles

Pour devenir après tous mes beaux jours enfuis

Le philosophe illustre et profond que je suis

Les Amis de Georges: Spécial Brassens et les poètes

jeudi 10 février 2011

FAUDRA-T-IL ENCORE SAUVER LES BANQUES ?, par Charles Sannat

Vous vous pensiez sortis de l’auberge ? Et si une nouvelle crise bancaire nous menaçait et qu’il fallait encore sauver les banques ? Quels sont les risques ? Peut-on en arriver là ?

La France en chiffres

Les chiffres sont souvent rébarbatifs, néanmoins ils permettent d’illustrer une réalité. Il faut d’abord un étalonnage, c’est-à-dire des chiffres de référence permettant de mettre les choses en perspective. Nous allons donc comparer les « chiffres » des banques à la richesse produite par l’ensemble des Français (banques comprises) en une année, ou autrement dit à notre PIB.

Le PIB de la France est d’environ 2000 milliards d’euros par an. Ensuite le chiffre du budget de l’Etat. En un an, tous les impôts et taxes confondus vont rapporter environ 300 milliards d’euros. Comme l’Etat est très dispendieux, nous dépensons chaque année plus que ce que nous gagnons. Cela forme ce que l’on appelle le déficit budgétaire, environ 180 milliards d’euros cette année (oui quand même cela fait des sous…). Enfin, chaque année, ce beau déficit (nos 180 milliards) vient s’ajouter à la dette totale de la France, environ 1.600 milliards d’euros.

Voilà les chiffres qui concernent notre pays dans ses grandes, très grandes masses.

La crise financière

Maintenant retournons en 2008-2009. Au pire de la crise, les autorités américaines décident de ne pas sauver la banque Lehman Brothers. Conséquence directe et immédiate : plus aucune banque ne prête à aucune autre, et la planète finance est en arrêt cardiaque. Elle sera ranimée à grand coup d’injections de liquidités massives ; les banques centrales jouant ainsi ce que l’on appelle le rôle de « préteur en dernier ressort ». En clair, quand il n’y a plus personne pour prêter à personne, c’est la BCE (pour l’Europe) ou la FED (pour les USA) qui « impriment » autant d’argent que nécessaire pour que les opérations bancaires puissent se poursuivre. Sinon, c’est la crise systémique : le système s’effondre en quelques jours seulement.

L’argent ne circule plus, les cartes bleues s’arrêtent de fonctionner, les chèques sont rejetés, les distributeurs de billets vidés en moins de temps qu’il ne faut pour dire « ouf », les banques ferment et… les gens perdent leurs économies. Bref, nous aurions expérimenté le chaos. Arrêt des échanges, supermarchés vides, puisque toutes les transactions auraient été bloquées, le tout dans un système d’approvisionnement organisé en « temps réel et à stock zéro ». Fin de l’histoire, retour au siècle passé.

Bien ou mal, pouvions-nous faire autrement dans l’intérêt de tous que d’intervenir massivement ? Non. Il n’y avait pas d’autre possibilité. Contrairement à ce que l’on veut croire, les Etats n’ont pas donné d’argent aux banques. Ils ont soit prêté, soit donné des garanties. Cela change tout mais ne justifie rien.

La question du « qu’est-ce qui nous a amenés là ? », bien qu’ayant été posée, n’a trouvé à ce jour aucune réponse. Aucune réglementation autre que cosmétique n’a été mise en place.

- « Vilain trader, tu toucheras moins de bonus cette année ».

- « Bravo » firent les masses en cœur. « Vous êtes des vilains, vous, les traders », « tous au coin » !

Sauf qu’il s’agit là de limiter le débat à tout sauf à l’essentiel, et que loin d’être « au coin » les bonus des traders seront à nouveau records cette année. L’essentiel c’est un système qui s’est mis en place depuis 20 ans sur fonds de mondialisation, d’internationalisation, d’informatisation (voir Trading Haute Fréquence) et de dérégulation. L’essentiel du problème, c’est que la démission du Politique face à la finance et la suppression de tout contrepouvoir réel et efficace a eu pour conséquence de créer un monstre financier dont plus personne ne sait aujourd’hui comment se débarrasser.

Nous en sommes donc là. Tout semble aller mieux. Sauf que rien, strictement rien n’a changé et que les risques perdurent. Tout ce qui a fait la crise de 2008 est encore là… mais en pire, puisque entre temps les Etats, pour sauver momentanément le système de la crise économique, ont du augmenter considérablement leur endettement au point qu’il en devient aujourd’hui insupportable.

Vous vous souvenez des chiffres du début ? Notre PIB, notre budget, notre déficit, notre dette ? Nous allons les comparer aux bilans des principales banques françaises. Ce tableau est édifiant.

Les banques en chiffres (en milliards d’euro bilan 2009):

| Taille du Bilan | Fonds Propres | Bénéfice Net | Capitalisation Boursière | |

| BNP Paribas | 2 057 | 69,5 | 5,8 | 66,2 |

| Société Générale | 1 024 | 42 | 0,6 | 36,2 |

| Banque Postale | 1 712 | 4,4 | 0,53 | |

| Crédit Agricole +LCL | 1 694 | 68,8 | 2,7 | 29 |

| BPCE (caisses d’épargne et banques populaires) | 1 029 | 44 | -0,69 | |

| Crédit Mutuel-CIC | 582 | 24,6 | 0,44 | |

| Natixis | 449 | 21 | -1,7 | 10,3 |

| TOTAL | 8 547 | 274,3 | 7,68 | 141,7 |

Comme on peut le constater, l’ensemble des engagements des principales banques françaises représente 4,3 fois le PIB ; c’est-à-dire la totalité de la richesse produite par notre pays chaque année. Ces engagements représentent 28 fois le budget annuel de notre Etat ou encore 1.112 années de bénéfices de ces mêmes banques… L’expression « too big to fail » (trop grosse pour faire faillite) est utilisée pour expliquer qu’une banque ou institution est trop importante pour le système pour que les autorités puissent prendre le risque de la laisser faire faillite. Hélas, nous en sommes plutôt arrivés au « too big to save » c’est-à-dire trop gros pour être sauvé.

Les risques actuels :

Les dettes souveraines :

Les banques françaises détiennent 480 milliards d’euros de dettes des pays appelés péjorativement PIGS (Portugal, Irlande, Grèce, Espagne, hors Italie). Cette estimation a été réalisée par la BRI (Banque des Règlements Internationaux). Ce montant représente deux fois les fonds propres cumulés de nos banques (c’est-à-dire la totalité de l’argent que nos banques sont censées avoir en caisse). Selon la même BRI, si l’on prend en compte les engagements de nos banques sur l’Italie, il faut rajouter 476 milliards d’euros supplémentaires… cela commence à faire beaucoup.

Les produits dérivés :

Le volume de produits dérivés échangés chaque année de manière opaque car de gré à gré (c’est-à-dire directement entre les banques) est d’environ 600 000 milliards de dollars (vous avez bien lu). Néanmoins il est important de préciser qu’il s’agit d’un montant notionnel, c’est-à-dire un montant « brut ». Il s’agit d’opérations croisées, donc le volume total n’est pas égal au total des expositions. Cela dit, le moindre problème d’envergure sur ce marché et les banques sautent.

Une crise immobilière mondiale :

Puis vient le problème de l’immobilier. On sait ce qu’il en est aux Etats-Unis (effondrement des prix, nombre de saisies record, etc.). Le Royaume-Uni rentre à nouveau en récession, l’immobilier baisse, partant de niveaux très élevés. En Espagne, c’est une véritable catastrophe avec plusieurs millions de logements vides, et non vendus, et des banques qui ne passent pas les provisions nécessaires puisqu’elles n’en ont tout simplement pas les moyens.

Le déficit des Etats US et des municipalités américaines :

Si l’Etat Fédéral ne vole pas au secours des Etats fédérés et d’un nombre de plus en plus important de villes, ce sera la faillite assurée pour beaucoup d’entres eux. Les sommes en jeu sont colossales et les banques bien sûr exposées à ce risque.

La menace des bulles spéculatives des marchés émergeants :

La Chine en tête, avec une croissante forte, une inflation qui n’est plus maîtrisée, une envolée de l’encours des crédits et de l’endettement pourrait également connaître une crise de « croissance » tout en sachant que ce pays est tributaire à plus de 60% de ses exportations vers les pays développés.

Il ne s’agit là que des plus importantes bombes à retardement qui existent actuellement, mais il y en à d’autres tellement nombreuses qu’il est difficile d’être exhaustif, du prix du baril de pétrole dont l’augmentation peut étouffer toute reprise économique immédiate, à l’immobilier commercial américain ou européen, en passant par les risques géopolitiques.

Une situation absurde :

Aujourd’hui ce sont les banques qui financent les déficits des Etats en échange de leur soutien en cas de défaillance, entraînant ainsi nos politiques dans une interdépendance malsaine. Cela fonctionne d’une manière simple. Les banques vont voir la BCE (Banque Centrale Européenne) qui leur prête de l’argent au taux de 1% (c’est encore plus intéressant aux Etats-Unis où les banques peuvent emprunter à 0,25%), autant dire gratuitement. Les banques, qui emploient un nombre incalculable de « grands génies », placent cet argent obtenu pas cher sur… des obligations d’Etat de pays en difficulté comme l’Espagne, le Portugal, l’Irlande ou la Grèce, à des taux proches de 6, 7, 8% voire beaucoup plus dans certains cas, et empochent la différence.

Qui n’a pas rêvé de faire un crédit au taux de 1% et de placer cette même somme sur son livret A au taux de 3% ? C’est exactement ce qui se passe pour les banques. Evidemment, si jamais les risques deviennent trop forts, les mêmes BCE ou Fed qui ont prêté ces sommes, reprennent les titres dont éventuellement plus personne ne veut sur le marché pour débarrasser les banques de leurs actifs « toxiques ». C’est ce qui fut fait avec les titres grecs il y a quelques mois afin de nettoyer les positions excessives de certaines banques notamment allemandes et… françaises.

Un autre mécanisme tout aussi absurde est à l’œuvre à travers les plans d’aides européens, ou du FMI. Ces deux institutions prêtent à des pays en quasi faillite de l’argent qui leur a été prêté par d’autres pays surendettés, les amenant à leur tour à la faillite, sans que cela n’émeuve personne en termes de raisonnement.

Tous ces montants sont tellement démesurés qu’ils ne sont tout simplement plus à l’échelle d’un budget d’Etat. Or que constate t-on ? Qu’un pays comme l’Irlande dont le miracle économique nous a tant été vanté, et qui était relativement peu endetté, s’est englué dans les pires difficultés en raison non pas de sa population trop dépensière (quoique), ou de ses systèmes d’aides sociales trop dispendieux, mais à cause de ses banques dont les volumes d’engagements étaient simplement disproportionnés pour ce pays. Ce fût le cas de l’Islande, mise en dépôt de bilan par les pertes abyssales de ses banques, puis viendra le cas de l’Espagne, du Portugal et de tous les autres.

De façon générale, l’ensemble des pays occidentaux a laissé se développer des systèmes financiers hypertrophiés qui menacent aujourd’hui la stabilité même de nos économies. La planète « finance » est dans un tel état de fragilité que le moindre choc exogène peut conduire à son effondrement rapide. Il n’est donc pas exclu de devoir à nouveau sauver les banques, mais les Etats le pourront-ils seulement ? Les peuples pourront-ils seulement le supporter ?

Aujourd’hui, les gouvernements n’ont plus aucune marge financière en dehors du fait de faire fonctionner la planche à billets ou de mettre en place un nouveau système monétaire. Nouveau système monétaire qui était au cœur du programme d’action du Président Nicolas Sarkozy dans le cadre de sa Présidence du G20, et qui a rapidement été ramenée à un objectif vraisemblablement très secondaire suite à son entrevue avec Obama il y a deux semaines.

Tant que les Politiques ne mettront pas fin aux errements de la finance, nous continuerons chaque jour à nous rapprocher un peu plus de l’abîme… mais en ont-ils seulement la volonté ?

Vous avez aimé le film « La crise », vous allez adorer « La Crise II ». Encore mieux, encore pire.

mercredi 9 février 2011

Le plus gros détenteur de la dette américaine n'est plus la Chine, c'est...

Source : La Tribune.fr - 09/02/2011 | 11:28

L'analyse de l'ex-trader Marc Fiorentino sur l'"arnaque américaine" de 2011. Découvrez qui a supplanté la Chine et le Japon pour le rachat de la dette des Etats-Unis. Stupéfiant !

Madoff était finalement un petit joueur. Avec ses 50 ou 60 milliards de dollars détournés, il n'a pas exploité toutes les possibilités de la fameuse chaîne de Ponzi... Face au tandem Geithner-Bernanke, nos nouveaux Robert Redford et Paul Newman dans ce remake de « l'Arnaque », il faut dire que la concurrence est rude. Décortiquons cette fraude massive car le montage est d'une subtilité perverse et d'une perversité subtile.

Commençons tout d'abord par un petit rappel : le Trésor américain et la Fed sont deux poches différentes du même argent... Même si la banque centrale américaine est indépendante, ses moyens sont les mêmes que ceux du Trésor américain. Quand la Fed perd de l'argent, et elle va perdre une fortune sur ses achats massifs d'obligations d'État avec la remontée des taux d'intérêt qui s'amorce, cette perte va directement, chaque année, s'imputer au déficit budgétaire américain, un déficit qui est déjà en lambeaux.

Que s'est-il passé en 2010 ? L'État américain, déjà en faillite virtuelle, a fait de la relance. Il a injecté des centaines de milliards de dollars dans l'économie qu'il n'avait pas. Ces centaines de milliards, le Trésor américain a dû les emprunter. Le problème, c'est que les Chinois ne veulent plus de ces nouveaux subprimes, ni les Japonais ni les pays du Golfe... Les ménages américains ont absorbé une partie de ces déchets napolitains pour placer une épargne récemment reconstituée. Mais cela ne suffisait pas. Dès lors, la Fed est venue prêter au Trésor américain... Mais la Fed et le Trésor, c'est pareil ! C'est de l'argent qui sort d'une poche pour entrer dans l'autre, avec deux poches qui, aujourd'hui, sont percées. On a appris cette semaine, sans surprise, mais tout de même avec effroi, que la Fed était passée devant la Chine et était devenue le plus gros détenteur d'emprunts d'État américains ! Fascinant, non ? L'administration Obama, qui voulait réformer les pratiques bancaires, fait ce qu'aucune banque, ni aucun escroc de haut vol, n'a jamais tenté. Il faut dire qu'ils n'en sont plus à une contradiction près : les vingt plus grosses banques américaines vont verser pour 2010 un montant record de rémunérations : 135 milliards de dollars alors qu'Obama devait briser Wall Street, l'appât du gain et les bonus. Michael Douglas a raison de dire en 2010 : « Greed is not just good, it's legal. » Passons.

Le problème de ce tour de prestidigitation, ô combien impressionnant, est qu'il ne pourra plus être utilisé en 2011. Vous allez comprendre pourquoi. Les taux montent. La Fed perd donc tous les jours de l'argent sur les 1.100 milliards d'emprunts d'État qu'elle a avalés. Elle va sûrement encore jouer la fuite en avant avec un QE3 ou un QE4 mais elle ne pourra pas continuer à absorber intégralement les besoins d'emprunt de ses collègues du Trésor. Madoff avait besoin que les marchés continuent à monter pour que son arnaque tienne. La crise de Lehman a mis sa belle pyramide à terre. Geithner et Bernanke ont besoin que les taux d'intérêt baissent pour qu'ils puissent continuer à faire voltiger les dollars sans que les spectateurs s'aperçoivent de la supercherie. Oui, mais voilà. Avec des matières premières en folie, du fait entre autres de ce « quantitative easing », des valeurs d'actifs qui montent sous l'effet de la spéculation, des banques qui reprennent leurs plus mauvaises habitudes, les taux grimpent. Doucement mais sûrement. Et il suffit que cette hausse s'accélère pour qu'on découvre que tout cela n'est qu'une gigantesque arnaque.

Mais alors, me direz-vous, si c'était aussi simple que cela, que fait la police ? La police, c'est-à-dire les agences de notation ou la SEC, est à peu près aussi sévère avec le Trésor américain et la Fed que la police tunisienne l'était avec la belle-famille de Ben Ali ! Notre duo d'équilibristes est aujourd'hui dans une fuite en avant qui ne peut que mener les États-Unis dans un mur. Bravo les artistes

!

!

vendredi 28 janvier 2011

Le danger de la mauvaise inflation

Tout le monde connaît le bon et le mauvais cholestérol. Il en va de même avec l’inflation. Au risque de choquer, il y a bien une bonne et une mauvaise inflation.

Tout le monde connaît le bon et le mauvais cholestérol. Il en va de même avec l’inflation. Au risque de choquer, il y a bien une bonne et une mauvaise inflation.Essayons de définir ce qui n’existe pas officiellement, à savoir la bonne inflation, ce qui est interdit par les temps qui courent, dans la mesure où la pensée unique économique nous explique que l’inflation c’est forcément mauvais.

Souvenons nous d’un temps pas si lointain. C’était un temps que beaucoup ont vécu, c’était un temps de plein emploi ou presque, c’était un temps de reconstruction, c’était un temps d’insouciance, où demain serait meilleur qu’aujourd’hui et où nous entrions dans la modernité, le progrès et la consommation de masse.

C’était un temps où nous avions besoin de bras, où ceux qui avaient juste un BAC ou moins en poche trouvaient du travail ; c’était un temps où vous progressiez dans l’échelle sociale, c’était un temps où « l’ascenseur social » fonctionnait à plein régime, bref c’était un temps, avec le recul, que beaucoup idéalisent et regrettent ; c’était le temps des trente glorieuses et c’était un temps d’inflation.

La croissance économique, les barrières mises aux frontières comme les contrôles des changes, le besoin de tout type de travailleurs voire même la pénurie de personnels qualifiés faisaient peser une pression à la hausse sur les salaires qui montaient et se réajustaient fortement en suivant voire en dépassant le taux d’inflation.

Il s’agissait donc d’une « bonne inflation », celle qui réduit le poids potentiel des dettes. Par quel mécanisme ? Imaginez une dette représentant une mensualité de 100 Francs (ce n’est pas une erreur, à l’époque l’euro n’existait pas encore) sur un salaire de 1000 Francs. 7 ans après le salaire est devenu 2000 Francs mais le remboursement de crédit, qui était à taux fixe, lui, est resté à 100 Francs. Le poids de la dette a été divisé par deux. Il en était de même pour la dette des Etats. Il s’agit donc d’une inflation qui permet de diminuer les dettes, d’acquérir sa résidence principale avec une relative facilité. C’est enfin une inflation qui pénalise les rentiers et les financiers (l’inflation rogne toujours l’épargne) au profit de l’entrepreneur et du producteur. Bref une inflation pas si mauvaise pour l’économie réelle. Ces temps sont révolus.

Aujourd’hui, nos sociétés fabriquent de la mauvaise inflation. Celle qui appauvrit. Pourquoi ? Et bien imaginez une dette qui représente cette fois 1000 € (c’est le montant de la mensualité moyenne d’un crédit immobilier) sur un salaire de 3000 €. 7 ans après le salaire ayant été revalorisé de 0.6%/l’an, il est de 3109,63302 € (très précisément), or le litre d’essence a augmenté (à cause des taxes et de l’inflation), les produits alimentaires ont augmenté (à cause de l’inflation et de la spéculation sur les matières premières alimentaires), les impôts ne baissent pas (sans doute à cause de l’inflation) et le poids de votre crédit immobilier est resté quasiment le même… Bienvenue dans le monde actuel où vous expérimentez la mauvaise inflation !

Pourquoi est-elle devenue mauvaise cette inflation ? Parce que dans les temps modernes où nous vivons, il existe de très fortes pressions à la baisse sur les salaires en raison :

- du progrès technique, informatique, robotique qui fait que l’on réalise les mêmes tâches avec beaucoup moins de personnel. Ce phénomène appelé « démassification » a commencé dans les années 70 avec une accélération exponentielle ces dernières années.

- de la mondialisation, qui occasionne un nombre de plus en plus important de délocalisations entraînant la désindustrialisation rapide de l’Occident au profit des pays émergents comme la Chine, qui ne commence à exister, sur la scène internationale, qu’à partir de 2003.

Ces pertes d’emplois massives générées par ces deux phénomènes ont créé un chômage de masse structurel qui est en augmentation constante depuis maintenant 30 ans et que rien ne semble pouvoir enrayer.

Mais alors comment dans un tel contexte déflationniste envisager le retour de l’inflation ?

La crise de 2008 n’est que la conséquence de la démassification et de la mondialisation. L’épisode dit des subprimes matérialise le fait que pour poursuivre notre croissance, à défaut d’augmentation de salaire, nous avons tous collectivement augmenté nos revenus avec de la dette : dette des ménages, des collectivités, des États et des entreprises. Dès lors, pour éviter la récession, les banques centrales se sont lancées dans des politiques de création monétaire au-delà de toute raison économique, aggravées (car venant se cumuler) par les stimulations monétaires ayant déjà eu lieu suite à l’explosion de la bulle internet puis au choc provoqué par les attentats du 11 septembre 2001. Pour essayer de combattre une crise d’endettement généralisée des États, on a tenté de soigner le mal par le mal, en rajoutant encore de la dette à la dette (les plans de relance), sans s’attaquer aux causes profondes.

Les volumes de liquidités désormais existants font craindre l’apparition d’une inflation forte dont les prémices commencent à être visibles par l’augmentation des prix de certains actifs (actions des pays émergents, or, pétrole, matières premières agricoles…) sur lesquels des flots de dollars se déversent chaque jour. Si une inflation forte sans qu’elle puisse être accompagnée d’augmentation de salaires devait venir se greffer sur la reprise économique naissante, cela aurait un impact dévastateur sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens et donc paradoxalement sur la reprise qu’elle viendrait très vite étouffer.

C’est pour cela sans doute que le président de la Banque centrale européenne Jean-Claude Trichet a déclaré début janvier 2011 qu’il n’hésiterait pas à remonter les taux d’intérêt en cas de résurgence avérée de l’inflation, mais en espérant sans doute ne pas avoir à le faire car si les taux devaient augmenter de façon importante, la faible croissance économique serait brisée nette et l’endettement excessif des États deviendrait vite insupportable… Bref, il est des situations inextricables.

D’accord, mais justement, l’inflation était censée être bien pratique pour ne pas vraiment rembourser ses dettes ou en tout cas rendre les échéances de remboursement moins douloureuses avec le temps ?

Nous venons de voir que ce mécanisme de l’inflation qui érode les dettes était valable dans un monde fermé, ce qui n’est plus le cas. Une inflation sans augmentation de salaires non seulement ne rend pas les dettes plus « faciles » à payer, mais en plus diminue systématiquement le pouvoir d’achat des ménages, rendant la dette en réalité de plus en plus lourde à payer…

A ce premier mécanisme vient se greffer un autre élément dont on parle peu et qui est très important. C’est celui de la « maturité de la dette ». Pour faire simple, c’est la date à laquelle on doit rembourser le principal d’un emprunt. Contrairement aux particuliers, lorsque les États empruntent de l’argent ils « n’amortissent » pas le prêt comme c’est le cas par exemple pour un crédit immobilier où tous les mois les ménages remboursent une part d’intérêts et une part de capital pour arriver à zéro à l’échéance. L’endettement des États fonctionne comme un crédit « in fine ». Tous les ans, ils ne payent que les intérêts dus, puis à l’échéance (c’est-à-dire lorsque la dette arrive à maturité), ils remboursent l’intégralité du principal, c’est-à-dire la somme initialement empruntée.

Or pour rembourser le principal, encore faut-il avoir de la trésorerie, ce qui n’est pas le cas de nos États en déficits chroniques. Les États font donc « rouler » leurs dettes, en remboursant la dette n°1 avec l’argent obtenu d’un emprunt n° 2 (ce qui n’est pas sans faire penser à un certain système Madoff).

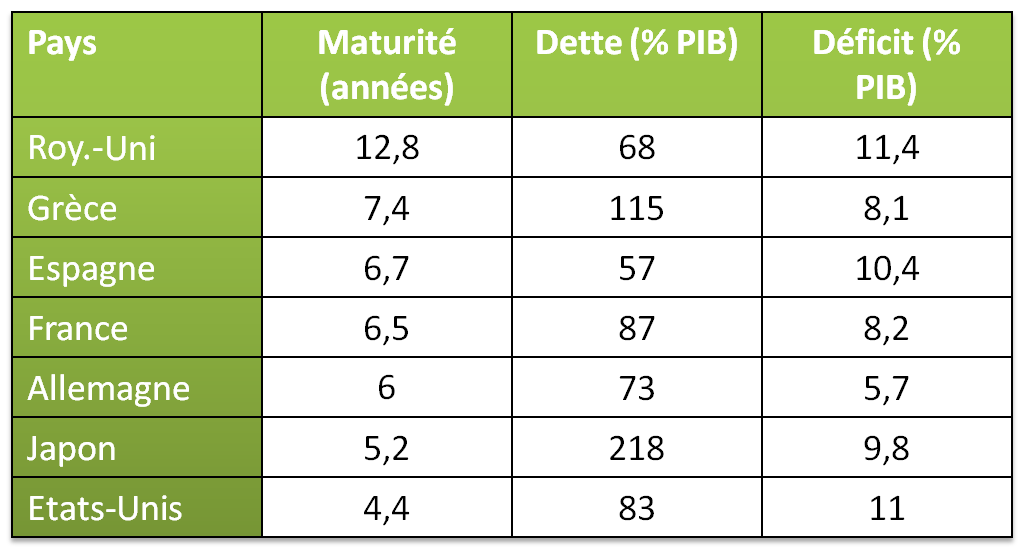

Ce qui est donc important, c’est de savoir à quelle échéance, c’est-à-dire à quelle maturité les États doivent rembourser les dettes. Et là, le tableau ci-dessous est édifiant. Les USA – pour ne citer qu’eux – doivent rembourser leur dette dans les 4 ans qui viennent… une durée bien trop faible pour qu’une inflation mesurée et maîtrisée puisse venir l’éroder.

C’est pour ces raisons que la crise actuelle ne peut en aucun cas accoucher d’une inflation « positive », et c’est pour cela que sa réapparition quasi inéluctable est porteuse de grands dangers et de grands risques de déstabilisation sociale que seule une régulation forte et coordonnée pourra venir tempérer.

mercredi 26 janvier 2011

Modèle américain ?

Le fameux rêve américain, l’époque où l’Amérique faisait rêver la moitié de la planète et même les 90% de la population. L’époque où tout était possible, et bien, savez-vous à combien étaient imposés les plus riches ?

En 1944, les Américains les plus riches payaient 94 % d’impôt sur le revenu Vous avez bien lu : 94 % d’impôt sur le revenu. Et en 1964, les Américains les plus riches payaient encore 77% d’impôt sur le revenu. Et ça n’empêchait pas qu’il y ait quantité de milliardaires. Les années 1944-1964 étaient des années de prospérité économique aux Etats-Unis. Les prisons étaient loin d’être pleines, le service public de l’éducation de qualité et la classe moyenne florissante.

Mais là-bas comme partout, la classe dominante en veut toujours plus, et bien qu’elle soit déjà milliardaire, elle désire devenir multi-multi milliardaire, et alors peu à peu des lois ont été votées pour diminuer l’impôt. Tant que la classe moyenne et les salariés n’étaient pas encore trop touchés et qu’ils avaient foi en l’Amérique, personne ne protesta. Si bien qu’en 1981, l’impôt des plus riches était tombé à 67%. Prés de 30% en moins en moins de 40 ans ! La santé économique aux Etats-Unis était toujours excellente, l’Amérique faisait toujours rêver ! Mais déjà l’écart entre riches et pauvres se creusait inexorablement.

Constatation : de 1944 à 1981, les Américains les plus riches payaient en moyenne 80% d’impôt, la prospérité économique était au plus haut, et la délinquance au plus bas.

Puis vint Ronald Reagan ! Porté au pouvoir par une oligarchie, il inaugure une nouvelle idéologie. Cette nouvelle idéologie peut se résumer par ce slogan : "Les plus riches doivent payer 50 % d’impôt au maximum ». Depuis le peuple américain n’a cessé de s’appauvrir ! Oh bien sûr pas les cinq ou dix % des plus riches qui ont vu leur compte en banque grossir à vue d’œil. Mais le reste de la population a vu son pouvoir d’achat baisser. Pour compenser les gels de salaires et donner l’illusion d’une croissance éternelle, on a encouragé les citoyens à s’endetter. La crise des Subprimes en est une des conséquences.

Cette idéologie a été reprise en Angleterre par Margareth Thatcher, avec les conséquences que l’on sait : le gouvernement vient encore d’annoncer la suppression de 500 000 fonctionnaires ! Car plus vous donnez aux riches plus ils vous en demanderont ! Et c’est au tour de Nicolas Sarkozy qui veut mettre en place ces réformes dans notre pays, toujours au profit de la même classe d’apparatchiks. La privatisation des services publics va dans ce sens.

Constatation : à partir de 1981, Ronald Reagan baisse les impôts des Américains les plus riches. Aujourd’hui ils ne payent plus que 32%. Ce qui a entrainé l’appauvrissement généralisé de la population aux Etats-Unis. Les prisons sont pleines, les services de l’Etat aux populations sont sinistrés, et afin de trouver toujours plus de nouvelles sources de profits la planète est devenue un immense brasier ! Et nous, nous sommes toujours à la recherche d’un nouveau modèle, alors que le notre ne fonctionnait pas si mal !

Article original publié sur http://2ccr.unblog.fr/

Conscience Citoyenne Responsable

Démolition contrôlée de l'économie mondiale

Voilà venu 2011. Bonne année. Et bonne chance ! Car selon tous les indicatifs financiers et économiques, les choses ne vont pas s’améliorer cette année. En fait, elles risquent de devenir encore plus glauques.

La classe moyenne est en passe d’appartenir à la classe pauvre, pendant que les riches en empilent davantage pour ainsi agrandir le fossé entre ces deux classes qui resteront : les extrêmement pauvres et les ultra riches. C’est la tiers mondialisation des pays riches… qui ne le sont déjà plus vraiment. Tous les pays occidentaux croulent sous les dettes qui disons-le clairement, sont simplement impossibles à rembourser. Certains peuvent croire que cela n’est qu’un cycle normal ou un accident de l’économie, mais plus ça va, plus cela a l’air d’un terrorisme économique bien organisé. Assistons-nous à la démolition contrôlée de l’économie mondiale ? À vous d’en juger.

Et si ce chaos était causé volontairement et par avarice ? En créant un problème, on force une réaction qui demande alors une solution qui est en fait déjà préparée d’avance pour servir les intérêts de ceux qui s’enrichissent toujours de ces crises économiques. Une économie planifiée pour un nouvel ordre mondial qui passe par les systèmes financiers, dans le but d’asservir la population mondiale par la dette et le contrôle de la création de la monnaie.

Portrait de l’économie

Aux États-Unis, pour la première fois depuis 2008, l’inflation frappe les consommateurs de plein fouet. Les prix de la nourriture ont augmenté 50% plus rapidement que l’inflation générale en 2010, surpassés seulement par les couts de transport et des soins de santé, selon les chiffres publiés dernièrement par le U.S. Bureau of Labor Statistics. Des économistes prédisent que cela n’est que le début. Alimenté par les couts plus élevés du blé, maïs, sucre, soja et de l’énergie, les consommateurs pourraient voir leur prix d’épicerie augmenter de 4% d’ici la fin de l’année. Toutes les évidences pointent en direction d’une augmentation dramatique des prix de la nourriture à l’échelle planétaire, incluant la possibilité de connaitre des pénuries. Ces pénuries pourraient être causées par un mélange de températures froides et d’actes manqués de la part du gouvernement.

Le prix du pétrole vient d’atteindre des sommets pas vus depuis plus de deux ans, à $92,58 le baril, avant de redescendre momentanément sur le NYMEX. Cela n’avait pas été vu depuis octobre 2008.Joe Petrowski, directeur général de Gulf Oil et du Cumberland Gulf Group, a déclaré sur CNBCque le prix du pétrole pourrait monter jusqu’à $150 le baril d’ici cet été. De plus, l’Inde est en train de considérer l’abandon du dollar américain dans ses transactions de pétrole avec l’Iran. La monnaie de remplacement serait le yen japonais et le dirham émirati. Les États du Golfe persique ont tenu des discussions privées avec la Russie, la Chine, le Japon et la France pour remplacer le dollar américain par un panier de monnaies pour effectuer les échanges de pétrole, selon ce qu’a révélé le journal britannique The Independent.

Selon le Centre for Economic and Business Research, l’euro a seulement 20% de chance de survivre sous sa présente forme au cours des dix prochaines années. Il se pourrait même que la zone européenne ne survive pas l’année. Le directeur Douglas McWilliams pense que le niveau de vie des européens devrait diminuer de 15% dans les plus faibles économies et que les dépenses gouvernementales soient coupées pour préserver une monnaie unique. Le CEBR avertit que les problèmes financiers qui ont amputé la Grèce et l’Irlande vont se propager aux autres pays européens aux prises avec des dettes faramineuses. Selon le rapport, il pourrait y avoir une crise de la zone européenne au printemps, « si ce n’est pas avant », avec l’Espagne et l’Italie dans la mire de tir. M. McWilliams opine que pour sauver la monnaie unique européenne, il faudrait couper drastiquement dans le niveau de vie en Irlande, Grèce, Espagne, Portugal, et en Italie en plus de réduire leurs dépenses gouvernementales de l’équivalent de 10% de leur PIB.

Aux États-Unis, la liste des villes majeures qui vont manquer d’argent pour les fonds de pension s’allonge. Plusieurs villes sont dans le trouble. Voici une liste des dix principales villes qui sont menacées par ce manque de fonds de l’ordre de 1 à 122 milliards de dollars d’ici une dizaine d’années : Philadelphie, Chicago, Boston, Cincinnati, St Paul, Jacksonville, New York City, Baltimore, Détroit et Fort Worth. Une étude indépendante de Standford fait état d’un manque de plus de $500 milliards pour le système des fonds de pension de la Californie. De nouvelles lois sur les fonds de pension sont proposées pour forcer les municipalités à augmenter les taxes foncières de 60%. Ajoutez à cela un fait inquiétant : commençant le 1er janvier 2011, plus de 10 000 Baby Boomers vont atteindre l’âge de la retraite, soit 65 ans. Cela continuera de se produire à chaque jour pour les prochaines 19 années. Les statistiques pointent en direction d’une sévère crise des fonds de pension.

En réalité, c’est une centaine de villes américaines qui font face à la banqueroute en 2011, faisant défaut sur leur dette cumulée qui atteint les 2 trillions de dollars ($2000 milliards), ce qui risque de faire dérailler davantage l’économie des États-Unis. Les villes européennes sont aussi en danger : Florence, Barcelone, Madrid, Venise sont toutes dans le trouble. 2011 sera l’année des faillites municipales, selon plusieurs analystes comme Meredith Whitney. Cette tendance risque de s’accélérer sauvagement cette année.

Ce qui est a été fait aux futures générations durant les 3 dernières décennies est absolument criminel. Il y a 30 ans, la dette nationale des États-Unis était tout juste sous la barre d’un trillion de dollars. Aujourd’hui, la dette officielle est 14 fois plus élevée et les années à venir ont l’air absolument apocalyptiques à ce point-ci. Les enfants et les générations suivantes ont été rendus esclaves de dettes perpétuelles. Cet article donne 17 statistiques concernant la dette nationale américaine. En voici quelques-unes :

#1 En date du 28 décembre, la dette nationale était de $13,877,230,355,933.00.

#2 Si le gouvernement fédéral commençait à ce moment même à rembourser la dette nationale à un taux d’un dollar par seconde, cela prendrait plus de 440 000 ans pour rembourser la dette nationale.

#3 Si le gouvernement fédéral commençait à rembourser la dette nationale à un taux de 10 millions de dollars par jour, il faudrait approximativement 3800 ans pour rembourser la dette nationale.

#4 La dette nationale américaine augmente d’environ $4 milliards quotidiennement.

#5 Le gouvernement US emprunte environ 2,63 millions de dollars chaque minute.

#6 Il est prévu que le gouvernement américain devra payer 900 milliards de dollars seulement en intérêts sur la dette nationale d’ici 2019.

#7 Un trillion de billets de $10 collés ensemble, ferait le tour de la planète plus de 380 fois. Ce montant d’argent ne serait pas encore suffisant pour rembourser la dette nationale américaine.

#8 Le Congrès américain a augmenté la limite de la dette fédérale six fois en tout juste trois ans.

Si c’est chiffres semblent impressionnants, comparons-les avec ceux du Dr. Kotlikoff, professeur en économie à l’Université de Boston, qui lui possède les chiffres officiels pour 2010 provenant directement duCongressional Budget Office qui a publié son rapport officiel en juin dernier – Long-Term Budget Outlook. Selon ce qu’a calculé Kotlikoff, la dette nationale se chiffre en vérité à $202 trillions, ce qui est 15 fois le montant de la dette officielle.

Qu’est-ce qui sera fait pour contrôler cette dette montante ? Rien. Au contraire, le gouvernement américain songe plutôt à augmenter encore une fois la limite maximale d’endettement à $14,3 trillions. Si le Congrès américain refusait d’entériner cette décision, le pays risque de faire défaut sur ses obligations.

Au Canada, la crise économique menace de limiter la croissance future du PIB, à moins que, nous dit-on, le gouvernement élimine les barrières empêchant les financiers étrangers de prendre possession de tout ainsi que celles bloquant les personnes âgées de travailler, selon un rapport publié la semaine passée, par le Centre for Study of Living Standards, qui regroupent des économistes liés au Fond Monétaire International (FMI).

La deuxième moitié de 2011 marquera le moment où tous les opérateurs financiers mondiaux vont enfin comprendre que l’Occident ne va pas repayer en totalité une partie significative des emprunts consentis au cours des deux dernières décennies. Selon LEAP/E2020, ce sera autour d’octobre 2011 que cette situation explosive sera révélée au grand jour, en raison de la chute d’un grand nombre de villes et d’États des États-Unis, pris dans une situation financières inextricable découlant de la fin du financement fédéral de leurs déficits, tandis que l’Europe fera face à un très important besoin de refinancement de la dette.

Des hommes d’affaires ont laissé entendre dans un article du journal The Telegraph , que les taux d’intérêts devront être multipliés par six au cours des deux prochaines années pour contenir l’inflation montante. Cela amènera une douleur financière à plus de sept millions de propriétaires de maisons qui possèdent des prêts hypothécaires à intérêts variables.

En 2010 aux États-Unis, la Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) a enregistré un nombre record de 157 faillites bancaires, du jamais vu depuis 1992. 860 institutions bancaires en problème étaient sur la liste de la FDIC en date du 30 septembre 2010.

Bref, la classe moyenne est systématiquement effacée et réduite à néant, autant en Amérique qu’en Europe. Voici 22 statistiques qui prouvent sans l’ombre d’un doute que la classe moyenne est systématiquement éliminée de l’existence en Amérique. Les riches deviennent plus riches et les pauvres s’appauvrissent à un rythme effarant. Dans le passé, les États-Unis avaient la plus grande classe moyenne

Inscription à :

Articles (Atom)